|

Séminaire mensuel / Monthly seminar : EPHE Section des Sciences historiques et philologiques & SCRIPTA-PSL History and Practices of Writing

Paris (France)

|

|

|

|

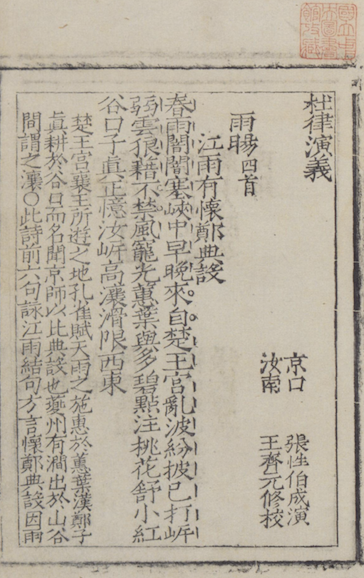

2017-2018 RÉSUMÉS / ABSTRACTSLe lundi 11 juin 2018Barbara Bisetto“Forms of yanyi 演義("elaboration of the meaning") in Chinese premodern literature and their translative dimension (14th-15th c.)”ABSTRACT - The category label ‘yanyi’ (lit. elaboration of the meaning) enjoyed a remarkable long and versatile use in literature from the late medieval to the premodern period. It was a recurrent term in the title of commentaries to different religious, philosophical, medical, educational and poetic works dating from the eight century onward and written in the literary language; in the sixteenth and seventeenth centuries it became the keyword of a rich and heterogeneous tradition of narrative texts written in the vernacular language and based on historical and pseudo-historical accounts; while at the end of the nineteenth century it gave the title to one of the first newspaper in vernacular language in the history of Chinese press, the Yanyi baihua bao([Popular] Renditions Vernacular Newspaper, founded in 1897). Through the analysis of some significant textual examples, in this talk I will examine the conceptualization of yanyiin its formative period, particularly in relation to the social and communicative function of the texts and the linguistic configuration. As I will propose in my talk, the variety of forms associated to yanyi, in particular from the XIV century to the XVII century, can arguably be considered the outward effect of the dynamics of a common deeper process of textual transferinforming different but contiguous, and sometimes overlapping, metaliterary practices such as commentary, translation, rewriting and adaptation, meant to allow new kind of readings and the transmission of texts and knowledge to new contexts of reading.

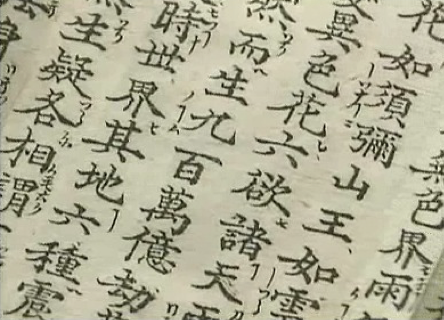

Le lundi 14 mai 2018Ross King“Ditching ‘Diglossia’: Describing Ecologies of the Spoken and Inscribed in Pre-modern Korea”ABSTRACT - In this talk I critique previous research about the relationship between speech and writing in East Asia in general, and in Korea in particular, with a view to some questions of terminology: how to refer to the complex ecology of spoken and written language in pre-20th century Korea, and how to refer to the broader East Asian cultural formation of which Korea was a part. Following the seminal work of Sheldon Pollock on the 'Sanskrit Cosmopolis,' I propose the term 'Sinographic Cosmopolis' for the regions of East Asia that used Literary Sinitic and sinographs, and I also suggest that it is no longer helpful in a pan-sinographospheric context to speak uncritically of "Classical Chinese" or "Chinese characters," especially if we are to give proper credit to the long traditions of "vernacular reading" (訓讀) in the region. Finally, I present arguments suggesting that the term 'diglossia' has little or no utility in discussing ecologies of speech and writing, whether in pre-modern Korea or in the broader Sinographic Cosmopolis.

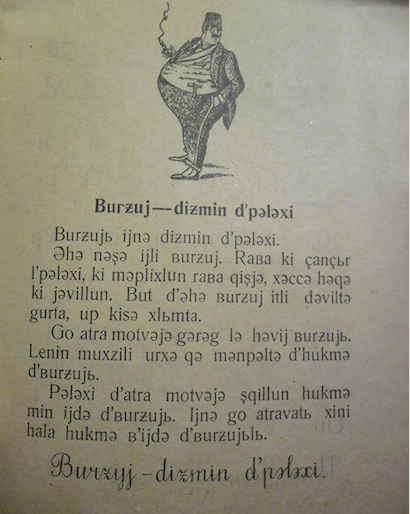

Le mercredi 4 avril 2018Gilles Authier« La transcription des langues non-écrites du Caucase de l'Est »ABSTRACT - Les langues du Caucase de l'Est présentent des traits phonologiques rares et souvent absents des langues qui y ont apporté l’écriture. Bien que la plus adaptée a priori, l’écriture arabe a été écartée d’emblée par le pouvoir soviétique, qui a d’abord choisi un système commun à base latine, puis plusieurs sous-systèmes cyrilliques. Enfin, la littérarisation encore plus récente de langues présentant d’autres traits originaux a requis l’adaptation des systèmes cyrilliques en place, et la transcription scientifique latine de toutes ces langues n’est toujours pas unifiée.

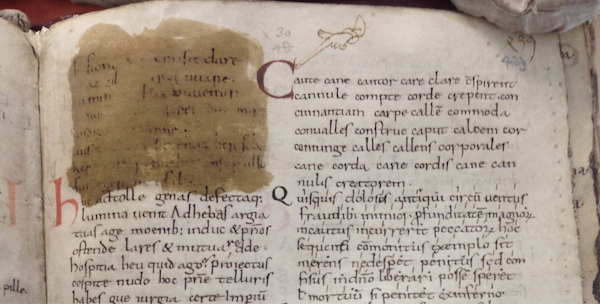

Le jeudi 15 mars 2018Jens Schneider« Diglossie ou écriture ludique ? Quelques exemples du premier moyen âge germanique »ABSTRACT - L'empire franc du premier Moyen Âge, marqué notamment par l'image de Charlemagne (†814), a été décrit comme un vaste espace imprégné par le phénomène de multilinguisme. Cette hypothèse peut être contestée mais il y a peu de doute sur le constat de l'existence d'élites plurilingues qui ont contrôlé cet espace. Après quelques remarques préliminaires sur la situation linguistique en Europe jusqu'en l'an mil, un choix de textes rédigés en langue germanique et/ou latine sera présenté. Ces exemples de forme et de contenu très hétérogènes serviront de base pour s'interroger sur leur intérêt ou leur fonction pour les locuteurs et locutrices contemporains ainsi que pour l'historien des textes au XXIe siècle.

Le lundi 12 février 2018Philippe Papin« Diglossie et digraphie dans le Vietnam classique »RESUME - Le Vietnam, à l’articulation de l’Asie orientale et de l’Asie du Sud-Est, offre le cas d’une histoire des langues et des écritures qui est d’une passionnante complexité. Au substrat local, disparu mais que les linguistes tentent de reconstituer sous le nom de « proto-viet-muong », se sont ajoutés le chinois classique et son extension démotique au Nord, le sanscrit et le cam au Sud, et puis, au 17e siècle, l’écriture romanisée qui a permis d’enregistrer la prononciation du vietnamien parlé. Cette intervention se propose de dresser le panorama linguistique du Vietnam et d’examiner les rapports entre l’écriture et l’oralité à travers des exemples concrets pris dans le corpus des sources épigraphiques.

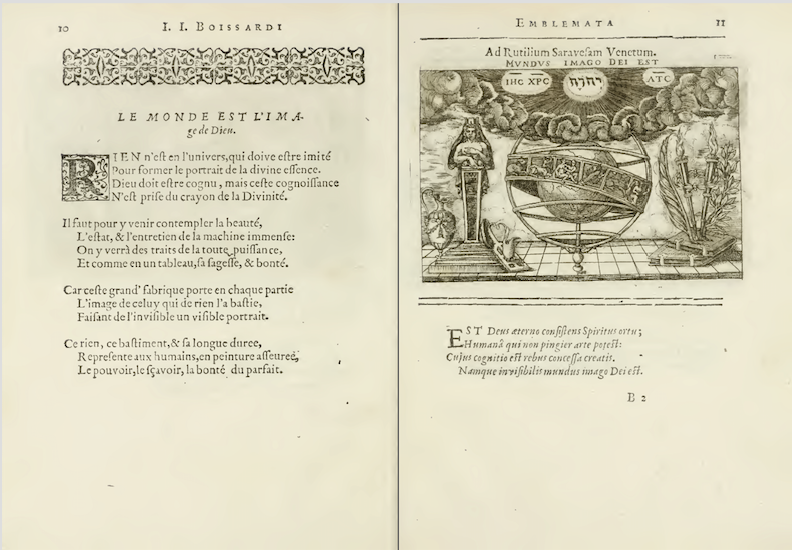

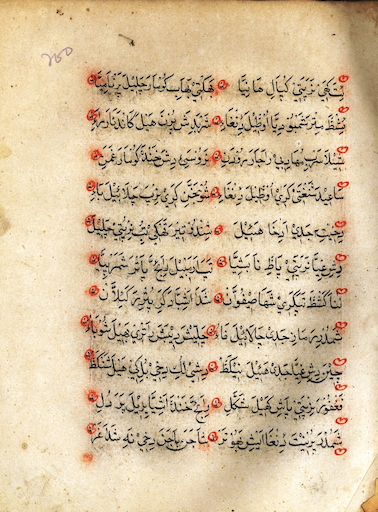

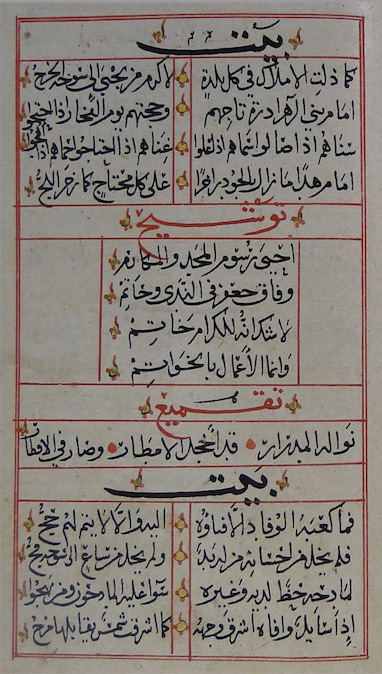

Le lundi 15 janvier 2018Anne Rolet

« L’emblème littéraire dans l'Europe de la Renaissance : jeux et enjeux du polyglottisme »RESUME - Les recueils d’emblèmes et de devises du XVIe siècle offrent un matériau d’étude passionnant où s’observent de manière privilégiée les usages complexes des langues dans l’Europe de la Renaissance, et en particulier les relations que les langues dites savantes (hébreu, grec, latin) nouent entre elles et avec les langues vernaculaires. À travers quelques exemples significatifs, nous tenterons de montrer que la question de la traduction s’y pose souvent en termes de stratégie littéraire, linguistique, et même économique, mais s’ancre également dans des débats intellectuels et théoriques aux enjeux majeurs. À sa manière, l’emblème réfléchit sur l’origine, la hiérarchie et la « perméabilité » des langues tout en testant la capacité des langues vernaculaires à assimiler la culture antique comme modèle de référence. Le polyglottisme y apparaît également comme une modalité extraordinaire de diffusion et de circulation d’idées politiques, philosophiques, scientifiques et religieuses nouvelles voire subversives. Mais la bi-médialité, en faisant éclater le cadre des genres purement littéraires, oblige à une réflexion plus spécifique sur le langage de l’image plastique, à la fois dans son articulation avec l’image rhétorique, poétique ou allégorique, mais aussi dans son irréductibilité même au textuel, malgré les efforts de ce dernier pour tenter de l’envahir. |